2021年の半夏生(はんげしょう)は7月2日で、2022年の半夏生も7月2日です。

「夏至」から数えて11日目にあたる半夏生は、日にちが固定されているわけではありませんが、毎年おおよそ7月2日頃となります。

今回は半夏生はいつ?半夏生とは?という疑問に加えて、子どもと一緒に半夏生を楽しむアイデアなどについても紹介します。

半夏生はいつ?

半夏生の日・期間は、以下の通りです。

2020年7月1日(水) 期間でいうと、6日(月)まで。

2021年7月2日(金) 期間でいうと、7日(水)まで。

2022年7月2日(土) 期間でいうと、7日(木)まで。

ちょうど七夕の頃に半夏生が終わります。

半夏生は、日にちではなく期間として捉える場合もあります。

これは半夏生が、中国で生まれた昔の暦の中で「夏至末候(げしまっこう)」という時期のことを指す言葉だから。

夏至末候は年によって違いますが、おおよそ7月2日~6日頃にあたるので、この期間のことを半夏生と呼ぶ場合があるのです。

一方で、半夏生を日にちとして扱う場合には、この期間の1番初めの日のことを指します。

カレンダーに「半夏生」が記載されることがありますが、これは半夏生の時期の1番初めの日にあたります。

半夏生とは?

次に、半夏生の意味や由来についてご紹介します。

半夏生と二十四節気、七十二候、雑節の関係

「半夏生」とは中国で生まれた昔の暦の中にある言葉で、日本では「節分」や「八十八夜」などと並んで「雑節」としても広く知られています。

「半夏という植物が生えてくる頃」という意味の半夏生は、古来この日までに麦の収穫や田植えなどの農作業を終わらせる、ひとつの目安とされてきました。

さて、半夏生が夏至末候を指す言葉だということは本記事でも紹介しました。

夏至末候について理解するためには、まず「二十四節気(にじゅうしせっき)」と「七十二候(しちじゅうにこう)」についての説明が必要でしょう。

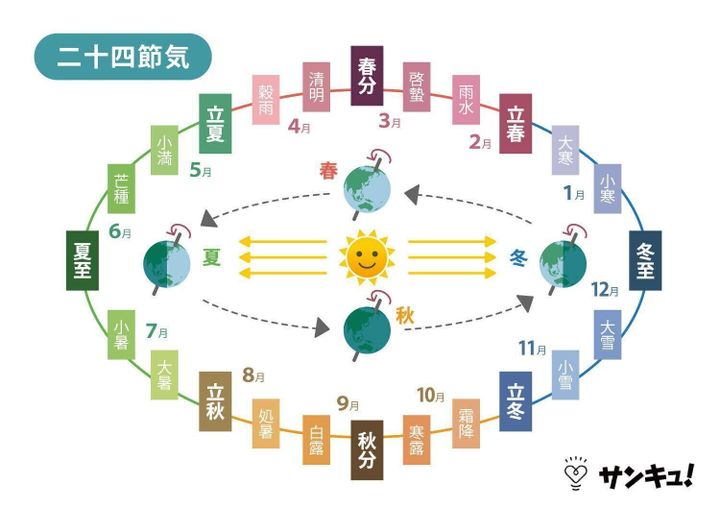

二十四節気とは、1年を春夏秋冬の4つの季節にわけ、さらにそれを6分割し、計24等分することで季節を捉える中国の古い暦。

「立春(りっしゅん)」で始まり「大寒(だいかん)」で終わる二十四節気のなかで、ちょうど10番目に当たるのが「夏至」です。

さらに、それぞれの節気を「初候」「次候」「末候」の3つにわけて考える「七十二候(しちじゅうにこう)」にあてはめて、夏至の「末候」に付けられた名称が半夏生なのです。

また、半夏生は季節を知るための目安の日として用いられる「雑節(ざっせつ)」のひとつとして、「節分」や「八十八夜」などと並んで広く知られています。

雑節としての半夏生は、夏至末候の第1日目になります。

この日は夏至の日(夏至初候の第1日目)から数えて11日目にあたり、おおよそ7月2日頃となる場合が多いでしょう。

ただし、二十四節気や七十二候などの古い暦は太陽の動きによって計算されているため、毎年同じ日が半夏生となるわけではなく、多少ずれることもあります。

半夏生は「はんげしょう」と読む場合が多いですが、夏至末候として扱われる場合には「はんげしょうず」と読む場合もあります。

半夏ってどんな植物?

夏至末候が半夏生と呼ばれるのは、その頃に「半夏」という植物が生えてくるから。

ここで言われる半夏とは、カラスビシャクと呼ばれることもあるサトイモ科の多年草です。

カラスビシャクの花は「仏炎苞(ぶつえんほう)」という苞(つぼみを覆って保護するために葉が変形したもの)に包まれています。この仏炎苞形がヘビの頭部に似ていてよく目立つため、カラスビシャクの花は麦の収穫や田植えを終える時期を知るための目安として、古くから利用されてきました。

ここでの「半夏」を指すカラスビシャクとは異なるドクダミ科の多年草で、和名で「半夏生」と呼ばれる植物も存在します。

この植物がなぜ「半夏生」という和名となったのかについては諸説ありますが、半夏生の時期に花を咲かせるからとも、半夏生の時期に半分がお化粧をしたように白く色づいた葉をつけるからとも言われています。

半夏生を子どもに伝えるなら

カレンダーに雑節のひとつとして「半夏生」と書かれていることがあります。

このような言葉を見て子どもが疑問に思うかもしれませんね。

子どもに「半夏生ってなに?」と聞かれたら、このように答えると良いでしょう。

「半夏生は、半夏っていう植物が生えてくる時期のことなんだよ。

昔の人は半夏の花が咲く頃までに麦の収穫や田植えを終わらせようと決めていたんだよ。」

半夏生は英語で何という?

半夏生を英語で言うなら、このように表現すると良いでしょう。

・Chinese lizard's tail (Saururus chinensis)

・11th day after the summer solstice last seed-sowing day

半夏生の食べ物

半夏生の日に食べる食べ物として、有名なものがいくつかあるのでご紹介します。

タコ

半夏生の日には、農作物がタコの足のように大地に吸い付き、しっかり根を張ることを祈って「タコ」を食べる習慣があります。

このような習慣は主に関西地方で盛んです。

タコは「タウリン」という疲労回復効果のある栄養素が豊富に含まれているので、疲れの出やすいこの時期に食べるのにぴったりですね。

また、「ミズタコ」はこの季節が旬でもあります。

餅

半夏生の日には、農作業が無事に終わったお祝いに餅をついて食べるところも多くあります。

特に奈良県や大阪の一部では、「半夏生餅」を作ることが有名です。つぶし小麦ともち米を混ぜて作るので「小麦餅」とも呼ばれています。

半夏生餅は、田の神を送り感謝する「早苗饗(さなぶり)」というお祭りにおいても食べられました。

鯖(さば)

福井県には、半夏生の日に丸焼きにした鯖を食べる習慣があります。

福井県南部の若狭地域は、朝廷に食材を納める「御食国(みけつくに)」として古くから知られる地域。特に若狭の鯖は脂がのって味が良いことで有名でした。

江戸時代には、大野藩主が田植えで疲れた農民たちのために鯖を丸焼きにして食べさせたということから、このような習慣につながったと言われています。

うどん

「讃岐うどん」で有名な香川県では、半夏生の日に取れたての麦を使って「うどん」を打ち、ふるまう習慣があります。

半夏生の日は、実は「物忌みの日」としても知られています。

この日に天から降ると言われる毒に負けないように、毒を消す力があると信じられていた小麦を使って、うどんを打って食べていたのです。

また、農作業が一段落した半夏生の日に食べるうどんは、農民たちのひとつの楽しみでもありました。

半夏生は「物忌み」の期間

この日までに麦の収穫や田植えなどの農作業を終わらせようという、農作業のひとつの目安であった半夏生。

本記事でも紹介した通り、この日には豊作を願ってタコを食べたり、自然に対する感謝の気持ちを込めて餅を食べたりする風習が各地に残っています。

一方で、半夏生には農作業の目安になる日というだけでなく、物忌みの日としての側面もあります。

物忌みとは、食事や行動を慎んで家にこもり、穢れを避けて過ごすこと。

半夏生については、

・半夏生の日には毒気が降るから、井戸や泉にふたをしなければならない

・半夏生の日には毒気が降るから、その日に取れた野菜は食べてはいけない

・ハンゲという妖怪が出るので、家から出てはいけない

・竹節虫(ナナフシ)が生じるので、タケノコを食べてはいけない

など、各地で様々なタブーにまつわる言い伝えが残されています。

このように言われた根拠ははっきりしませんが、半夏生である7月2日頃はちょうど梅雨の真ん中であるため、湿気に負けて体を壊しやすく、さらに食中毒も起こしやすい時期。さらに、ようやく厳しい農作業が一段落ついて、疲れが出やすい時期でもあります。

だからこそ、この機会に食べ物に気を配って、家にこもってしっかり体を休めように促しているのかもしれません。

昔の人の生活の知恵が、このような言い伝えに込められていると考えられます。

子どもと楽しむ半夏生の過ごし方

ここからは、半夏生の日を子どもと一緒に楽しむためのアイデアをご紹介します。

子どもと一緒にタコ焼きに挑戦!

夏に旬を迎える「ミズダコ」を使って、子どもの大好きな「タコ焼き」を作ってみませんか?

ミズダコは冬が旬の「マダコ」よりも身がやわらかいので、子どもでも食べやすいのが特徴です。

タコ焼きを使って、ピックや竹串でくるっと回しながら作るタコ焼きは、楽しく作れて食べておいしいので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

大きい子どもなら、タコの吸盤を一緒に観察しながら、農作物がタコの吸盤のように大地に吸い付き根付くことを祈って食べるという半夏生の風習についても教えてあげると良いでしょう。

半夏生餅をつくってみよう!

奈良県の風習である半夏生餅を、おうちでも作ってみませんか?

もち米、つぶし小麦(または小麦粉)、きな粉、砂糖で作ることができます。

餅つき機を使うとき(手で餅をつくとき)に、もち米と同じか、少し少ないくらいの小麦粉を混ぜるのがポイント。

もち米に小麦粉を混ぜることで固くなりにくく、そしてのびにくくなりますよ。

のどに詰まりにくくなるので、小さな子どもにも食べさせやすくなるでしょう。

半夏生餅を食べるときには、たっぷりのきな粉と砂糖をまぶして、自然の恵みに感謝しながらいただきましょう。

まとめ

半夏生とは、半夏という植物が花を咲かせる頃のこと。

古来、農民たちにとっては農作業を円滑に進めるための目安となる、大切な日でもありました。

半夏生の頃は、長雨の影響でちょうど体を壊しやすい時期でもあります。

これからやって来る夏を元気に乗り越えるためにも、半夏生の日には栄養と休息をしっかりとって、ゆったりと過ごすようにしましょう。