初詣の際などに神社で授与されるお神札(おふだ)を、現代の住空間に合わせて、ステキにまつる家庭が増えています。神棚がなくても大丈夫。サンキュ!公式インスタグラマー3名のまつり方を紹介します。伊勢神宮のお神札「神宮大麻(じんぐうたいま)」のまつり方など、「神棚・お神札にまつわるQ&A」もチェックして、2025年は自宅をパワースポットにしてみませんか?

サンキュ!公式インスタグラマーに聞いた「お神札をどうやってまつっているの?」

「神棚」とは、家の中で“神さまをおまつりする場所”のことを指します。そして神社の建物をかたどったものを「宮形(みやがた)」と言います。

神棚と言われて、皆さんが一般的に思い浮かべるのは「三社造り」の宮形でしょうか。

サンキュ!公式インスタグラマー あこさん(@_ako_727)も、以前から三社造りの宮形でおまつりしているそう。

「マイホーム購入の際にお義母(かあ)さんにすすめられて、リビング横の和室にまつるようになりました。家族が健康に過ごしており、見守っていただいていると感じます。初期流産の経験があり、その際には気持ち的に少し救われました」(あこさん)

でも、最近は神棚がない家庭も増えています。そのような場合、どのようにお神札をおまつりすればいいのでしょうか?

サンキュ!公式インスタグラマー miyabiさん(@miyabi_121)は、自宅でのサロン開設をキッカケに、100均で買った飾り棚を白く塗ってリビングの壁に取り付け、お神札をまつっているそう。

「家が3階建てなので、お神札の上を歩かないよう場所を選ぶのに苦労しました(リビングの壁はちょうど真上がクローゼットなので、上を歩くことはない)。私たち家族を見守ってくれている存在です」(miyabiさん)

サンキュ!公式インスタグラマー 中村美幸さん(@miyuh__lover420)は、リビングの家族を見守ってもらえる位置にある和室におまつりしているそう。

「伊勢神宮参拝をキッカケにまつるようになりました。神宮という神聖な場に感銘を受け、家族旅行の思い出とともに、今後も家族を見守ってほしいという願いを込めてまつっています。神棚がなく、ちょうど空いていたインテリア用の白いウォールラックにまつったのですが、ふと視界に入るたびに、平穏な日常生活を過ごせることに感謝しています」(中村美幸さん)

お神札をまつる場所って家の中のどこがいいの?

神さまの力が瑞々しく宿るお神札は、家の中でもふさわしい場所にまつりましょう。具体的には、以下のような場所がおすすめです。

・日当たりがよく、家族が集まる場所

・目線より上の清浄な場所

・南、または東向き

難しい場合は、家族が親しみをこめて毎日お参りできる場所を選びます。

サンキュ!公式インスタグラマーの皆さんのように、家族が集まるリビングなどもいいですね。

まだの人は新年にぜひお迎えしたい!伊勢神宮のお神札「神宮大麻」

日本全国にある数多くの神社の中で、特別な存在として敬われてきたのが三重県伊勢市の「伊勢神宮」です。正式には「神宮」とのみお呼びします。

神宮は三重県伊勢市とその周辺に鎮座する125社からなるお社の総称で、歴史は約2千年前にさかのぼります。

皇女である倭姫命(やまとひめのみこと)が、日本神話、天の岩戸(あまのいわと)に登場する天照大御神(あまてらすおおみかみ)の社を、伊勢の五十鈴川(いすずがわ)のほとりに建てたことが始まり。

太陽にも例えられる天照大御神は、八百万(やおよろず:数えきれないほど多く、という意味)の神々の中で最も尊い神さま。日本国民の総氏神さまのような存在です。

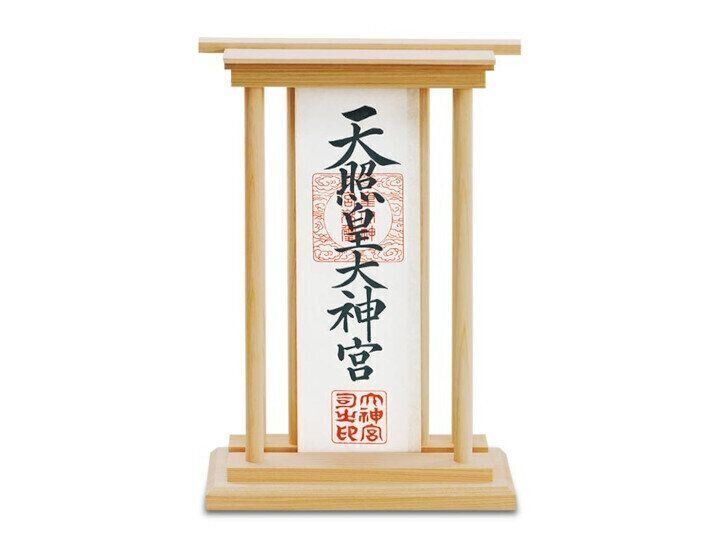

天照大御神の御神徳(ごしんとく)として、国の平安、全国の家庭の無事、国民一人一人の幸せを祈念したお神札が「神宮大麻」なのです。

「神宮大麻」は伊勢神宮で一つ一つ、ていねいに奉製されていますが、実は近所の神社で受け取ることができます。

伊勢神宮の神域内の山から切りだした用材を、専門の方が奉製したあと、神宮の神職が丁重にお祓いをして、神宮大麻は全国の神社で頒布(はんぷ)されます。ですから伊勢神宮から遠い、全国のほとんどの神社で受け取れるのです。

「神宮大麻」を中央に!お神札の正しいまつり方とは

神棚の場所と同じくらい多くの人が悩むのが、いろいろな神社のお神札をどのようにおまつりすればよいのかということでしょう。

まずは、伝統的な宮形から、お神札のまつり方を確認していきましょう。

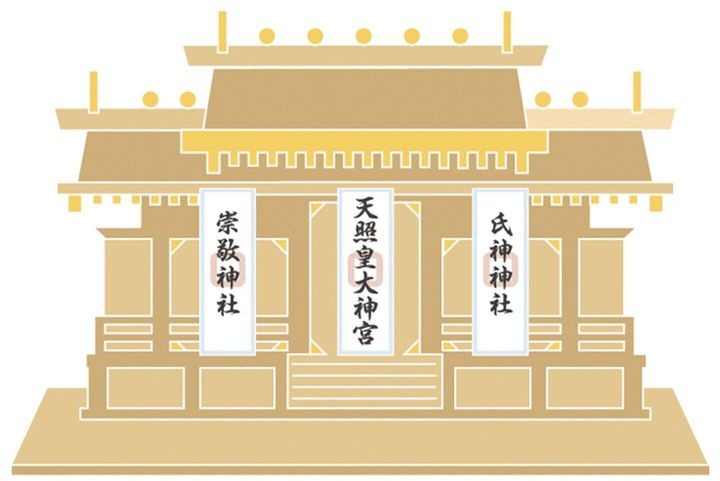

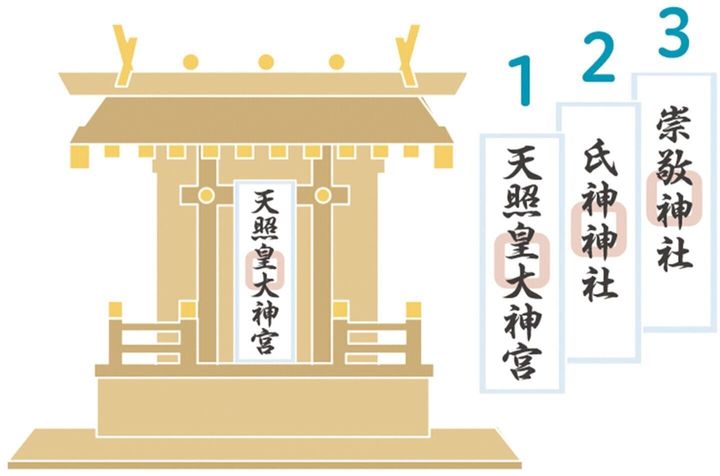

お神札をまつる御神座(ごしんざ)の順位は、中央を最上位とし、次が向かって右、その次が向かって左になります。そのため、三社造りのお神札のまつり方は、以下の並びでおまつりするのが基本です。

・中央:「神宮大麻」(天照皇大神宮の記載があるお神札)

・向かって右:氏神さま(お住まいの地域の神社)のお神札

・向かって左:崇敬神社(上記以外)のお神札

一社造りの宮形の場合は、神宮大麻を一番手前にしてその後ろに氏神さま、その後ろに崇敬する神社のお神札を重ねて納めます。崇敬する神社のお神札はいくつあっても大丈夫です。

伝統的な宮形から進化!インテリアにもなじむ「モダン神棚」や「お神札スタンド」も

自宅に神棚がないという方は、洋風神棚もおすすめ。最近は現代の生活様式に合わせて、卓上で気軽におまつりできるシンプルな「お神札スタンド」も多彩にあります。

こうした「モダン神棚」や「お神札スタンド」もスペースに合わせて、三体並べられる場合は三社造り、一体しか入らない場合は一社造りを参考に、お神札をおまつりしましょう。

まだまだ知りたい!神棚・お神札にまつわるQ&A

Q.授与されたお神札は、ずっとおまつりしていいの?

A.お神札は、毎年新しくして、神さまの瑞々しい力の恩恵をいただくものとされています。年末の大掃除で神棚をきれいにし、新しいお神札をお迎えしましょう。

Q.昨年のお神札やお守りはどのように扱うのがよいですか?

A.前の年のお神札やお守りは受けた神社にお納めするのがよいでしょう。受けた神社に行けない場合は、お近くの神社に相談、または、お気持ちを添えて受けた神社にお送りするのもひとつでしょう。

Q.お神札の大きさは大きい方が良いですか?

A.大きさにより御神徳が異なることはありません。宮形や神棚に適した大きさを選びましょう。

Q.身内に不幸がありました。神棚はそのままで良いですか?

A.神棚の前に半紙を貼り、故人の弔いに専念し、おまつりはいったん休止します。期間は地域によりますが一般的には50日です。忌明け(きあけ)をしたら、おまつりを再開します。

伝統的な神棚がなくてもOK!新年にお神札をおまつりして自宅をパワースポットに

神棚は、家庭に神さまをお迎えする尊い場所。伝統的な宮形でていねいにおまつりできればベストですが、神棚がない場合も、それぞれの生活様式に合った形でお神札をご家庭にお迎えすることが大切です。

今回ご紹介したサンキュ!公式インスタグラマーの3名(あこさん、miyabiさん、中村美幸さん)のように、家族が親しみを込めて毎日お参りし、日々の感謝をささげることが大事。

「うちには神棚がないからおまつりできない」と困っていた方も、初詣を機にお神札をいただいてはいかがでしょうか。

また、「毎年、氏神さまのお神札だけをおまつりしている」という方も、ぜひ「神宮大麻」をいただいて、自宅をパワースポットにしていきましょう。

提供/神社本庁