「片付けなさい!」と毎日言うのは正直疲れる…。

そんな悩みを抱えるママにこそ知ってほしいのが、“自然と片付けたくなる”収納の仕組みづくりです。

子どもの発達や動作に合わせて「手が届く」「わかりやすい」「戻しやすい」収納を整えることで、驚くほどスムーズに片付けが進むようになります。

今回は、実際に効果のあった“わが家のお助け収納”を5つご紹介します!

1. 年齢に合わせた「ラベル収納」

ひらがなが読めない年齢でも、「イラストラベル」ならOK!

おもちゃ箱や収納ケースに、ブロック・人形・車などのイラストを貼るだけで、子ども自身が何をどこにしまえばよいか一目で分かります。

大きくなったら文字ラベルに切り替えるなど、成長に合わせてアレンジすることで、自立心も育まれます。

2. 手が届く高さに「1軍おもちゃ」を配置

棚の上段にお気に入りのおもちゃを置いていませんか?

子どもが自分で片付けたくなる収納には、“使うモノを取りやすく・戻しやすく”する工夫が欠かせません。

よく使うおもちゃは、子どもが立ったまま手に取れる高さに配置。

逆に、あまり使わないものは上段やクローゼット奥に移動することで、出しっぱなし防止にもつながります。

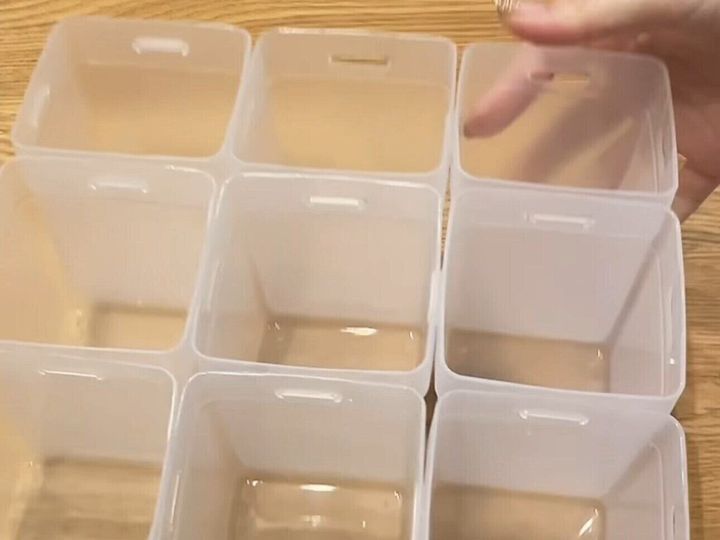

3. トレーや仕切りで「戻しやすく」

おもちゃや文房具がごちゃ混ぜになっていると、出すのは簡単でも戻すのは面倒になります。

そこで活躍するのが100均の「トレー」や「ボックス仕切り」。

カテゴリー別にスペースを分けておくと、子どもでもどこに戻せばよいかがひと目で分かります。

“定位置がある”だけで、子どもの片付け成功率はグンとアップします。

4. 出しすぎ防止に「1セットずつ収納」

遊び終わったあとの片付けが大変な理由のひとつが、“一度にたくさん出しすぎる”こと。

それを防ぐには、「遊ぶモノは1セットずつ取り出す」仕組みがおすすめです。

おままごとセット、ブロック、パズルなどを個別のボックスに分けて収納し、「ひとつ遊んだら戻す」ルールをゆるやかに取り入れるだけで、片付けのハードルが下がります。

5. 「お片付けスペース」は一緒に決める

収納場所をすべて大人が決めると、子どもにとっては「自分の場所」になりにくいことも。

「ここにする?それともこっちの方が入れやすいかな?」と、収納場所を一緒に考えることで、子ども自身が片付けに責任を持ちやすくなります。

お気に入りのシールを貼るなどして“自分だけの収納コーナー”にすれば、愛着もわき、自然と片付けたくなる流れになりますよ!

まとめ

今回は、子どもが自分で片付けたくなる!“お助け片付け術5選”をご紹介しました。

子どもが自分で片付けるようになると、ママの声かけも減ってストレスも軽減。

完璧じゃなくても、「できた!」という体験を積み重ねることで、子どもにも自信がついていきます。

まずは1つだけでも、おうちに取り入れてみてください。

片付けは“習慣化できる環境づくり”がカギになりますよ!

■執筆/持田友里恵

片付けられない主婦から片付けのプロに!“片付け=自分を大切にすること”という信念のもと、片付けの工夫や仕組みをInstagram(@yurimochi.home)で発信中。

編集/サンキュ!編集部