「料理中に探し物ばかりしてしまう」「調理器具がごちゃごちゃして使いにくい」――その原因は、キッチン収納の見直しにあるかもしれません。

本記事では、ありがちなNG収納パターンとその改善策を紹介。“作業効率が上がる”キッチンを目指すための収納のコツを、整理収納アドバイザーであるライター持田友里恵がわかりやすく解説します。

NG1:よく使うものがすぐ手に取れない

包丁・まな板・フライ返し…毎日使うキッチン道具が、シンク下や吊戸棚など “手の届きにくい場所”に収納されていると、料理のたびにストレスに。

たとえば「フライパンはコンロの下、まな板はシンク下、ヘラは引き出しの奥」といったバラバラ収納では、調理の動線も乱れやすく、時短とは真逆の環境に。

改善策は、「使う場所のすぐ近く」に収納を見直すこと。

コンロまわりにフライ返しや菜箸、シンクのそばに洗剤やスポンジ、作業台の下に包丁やボウルといったように、使う動作をイメージして収納を組み立てることで、調理中の “ムダな移動”を減らせます。

NG2:調味料とツールが混在してごちゃごちゃに

調味料・ツール・ストック食材など、ジャンルの異なるものがいっしょの引き出しや棚に入っていると、目的のものを取り出すのに手間がかかります。

気づけば「塩を取るつもりが、計量スプーンが邪魔でこぼしてしまった」なんてことも。混在収納は見た目の乱れだけでなく、作業効率にも大きく影響します。

改善策は、「カテゴリ別に収納エリアを分ける」こと。

たとえば、引き出しひとつは “調味料専用”、もうひとつは “調理ツール専用”に。

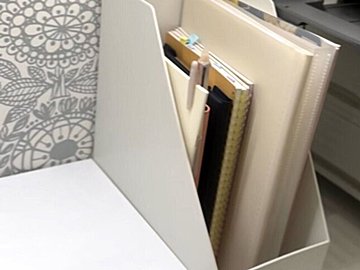

さらに、立てて収納できるアイテムは仕切りケースを活用すると、中身が見えやすく整理しやすくなります。

よく使うものはワンアクションで取り出せる位置に配置すると、使い勝手もグンと向上します。

NG3:収納がパンパンで奥のものが取り出せない

キッチンは収納場所が限られているため、つい詰め込みがち。でも、「使っていないグッズ」「賞味期限切れのストック」「同じ種類のものが何個も」など、見直してみると不要なものも意外と多くあります。

収納スペースがパンパンだと、必要なものが奥に隠れてしまい、結局 “手前にある使いやすいもの”ばかり使うループに。

改善策は、「定期的な見直し+余白を意識した収納」です。

詰め込みすぎないことで、ものの出し入れがスムーズになり、在庫の把握もしやすくなります。

また、同じ種類のものをまとめておく“定位置管理”も大切。ラベリングしておけば、家族みんなが迷わず使える仕組みになります。

料理中の “プチストレス”は収納で解消できる!

キッチンの使いにくさは、収納を見直すだけで驚くほど快適になります。

・よく使うものは “使う場所の近く”に置く

・ジャンルごとにエリア分けして混在を防ぐ

・パンパンに詰め込まず “余白”を作る意識を持つ

この3つのポイントを押さえるだけで、調理中の動きがスムーズになり、時短・省エネにもつながります。

キッチンに立つ時間がちょっと楽しみになるような、快適な空間を目指してみてくださいね。

■執筆/持田友里恵

整理収納アドバイザー。片付けられない主婦から片付けのプロに!“片付け=自分を大切にすること”という信念のもと、片付けの工夫や仕組みをInstagram(@yurimochi.home)で発信中。

編集/サンキュ!編集部