ふだん何気なくやっているそのコンタクトレンズケア、実は意外な落とし穴があるかもしれません。

ちょっとした油断が重大なトラブルにつながることがあるコンタクトレンズのケアについて、眼科専門医でいわみ眼科理事長である岩見久司氏に聞きました。

- Q.コンタクトレンズのケアで最も大切なことはなんですか

- Q.コンタクトレンズの保存液は「つぎ足し」や「再利用」をしてもいいですか

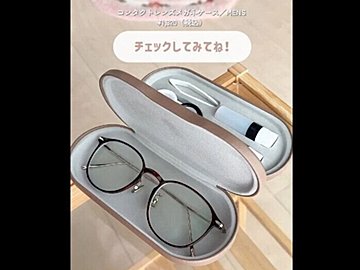

- Q.コンタクトレンズのケースは水で洗ってもいいですか

- Q.コンタクトレンズをつけたり外したりするときに、手洗いをしないといけないのはなぜですか

Q.コンタクトレンズのケアで最も大切なことはなんですか

コンタクトレンズのケアで最も大切なのは「バイキン対策」です。

目の黒目の表面を「角膜」と言います。角膜は透明で血管が通っていないところです。

通常、バイキンは血液の流れに乗ってやってきた白血球によって撃退されます。しかし角膜には血管が存在しないので、バイキンがついても白血球がすぐには駆けつけられません。

そのため、角膜ではバイキンをやっつけにくく、感染に弱いという特徴があります。

Q.コンタクトレンズの保存液は「つぎ足し」や「再利用」をしてもいいですか

保存液の継ぎ足しや一度使用した古い液の再利用をしてはいけません。

一度使った保存液には、すでに汚れや雑菌が入り込んでいる可能性があります。保存液にバイキンが入っていると、それらがコンタクトレンズに付着して、目の表面に直接触れることになります。

先ほど説明した通り、角膜は感染に弱いため、バイキンが増殖しやすく、感染症にも発展しやすいです。

感染が進行すると角膜感染症になり、異物感・痛み・充血・涙・まぶしさ・視力低下などの症状を引き起こします。最悪の場合には、失明に至ります。

コンタクトレンズの保存液は必ず新しいものを使ってください。

Q.コンタクトレンズのケースは水で洗ってもいいですか

水道水は塩素で消毒されています。しかし、水道水の中には、塩素による消毒が効きにくいバイキンも存在します。そのひとつが「アメーバ」です。アメーバは「シスト」と呼ばれる休眠状態になると、塩素での消毒が難しくなります。

水道水でレンズケースを洗うと、このシスト期のアメーバがケースやコンタクトレンズに付着します。付着したアメーバが目に入り、角膜の上で活性化すると、感染症を起こす可能性があるのです。アメーバによる角膜感染症には特効薬がなく、治療が非常に難しいです。

なので、レンズケースを洗浄する際は流水ないしMPS(洗浄液)での洗浄とすすぎを行ったあと、しっかりと乾かすのがポイント。菌は乾燥下では生きられないので、乾かしておけば大丈夫です。逆に、乾きにくいところにしまうことは避けましょう。

Q.コンタクトレンズをつけたり外したりするときに、手洗いをしないといけないのはなぜですか

手の表面にも常在菌というバイキンが常在します。これらはふだんは悪さをしませんが、目の表面というふだんとは異なる環境、言わば“新天地”にくると、大暴れして感染症を引き起こす可能性があります。

手洗いをせずにコンタクトレンズを触ると、手のバイキンを目の表面にくっつけてしまうことになるので、使用の前後には手を洗いましょう。

Q.1dayタイプのコンタクトレンズを再使用してもいいですか

1dayのコンタクトレンズは1日で使い捨てる前提で作られています。消毒をして再利用するという仕様にはなっていません。

2weekタイプ以上のコンタクトレンズは、保存液や消毒液で消毒というケアをします。しかし1dayタイプは2week以上のタイプよりデリケートな素材でできており、消毒に耐えられるようにはできていないのです。

消毒ができなければ、コンタクトレンズにバイキンが残ります。再利用によってバイキンが目に入ってしまうと、感染症を引き起こすリスクが高まるというわけです。

Q.使用期限の切れたコンタクトレンズは使ってもいいでしょうか

患者さんの中に、使用期限が切れたコンタクトレンズを使ったところ、1日でバイキンが目に付いた方がいました。使用期限切れのコンタクトレンズを使うとどうなるか、明確なデータは少ないですが、やはり期限は守らなければいけないということです。

誤ったコンタクトレンズケアをしても、すぐに目にバイキンが入るわけではありません。しかし、そうしたケアを繰り返していると、いつかバイキンが入り、感染症を起こす可能性は高まります。

確率は高くなくても、運が悪ければ重大な目の病気という「ハズレ」を引いてしまう。そんなロシアンルーレットのようなことを、自分の体にするでしょうか。大切な自分の目ですから、きちんとした意識を持ってケアをしたいですね。

取材/文:山名美穂

編集:サンキュ!編集部