ここ1~2年で、テレビでもネットでも「線状降水帯」というワードを見たり聞いたりすることが増えました。

なんとなく大変な雨…というのは感覚的にわかりますが、実際のところ、「線状降水帯」とは何で、もし発生したとしたらどうすればよいのでしょうか。

今回は、気象予報士・防災士・野菜ソムリエとして活躍する植松愛実さんに、「線状降水帯」についてわかりやすく解説してもらいます!

「線状降水帯」って何?

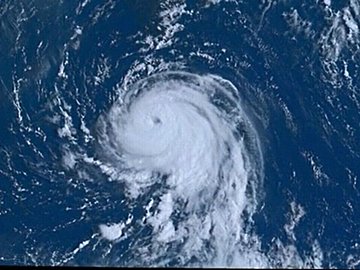

「線状降水帯」とはごくごく簡単に言うと、大きな雲が列になってひたすら雨を降らせ続ける現象のことです。

大きな雲、というのは、単体でもゲリラ豪雨をもたらすような、発達した積乱雲のこと。

そんな雲が1つあるだけでも厄介なのに、幅も長さも結構ある列になって雨を降らせるわけですから、当然ながら災害を引き起こしやすい、ということになります。

気象庁では…

と定義していますが、むずかしい説明はさておき、「とにかく危険」と思って間違いない現象なのです。

「線状降水帯」が発生したらどうすればいい?

「線状降水帯」が発生しているときは、とにかく外に出ないのが一番安全です。もしすでに外にいるときは近くの建物に入り、運転中であれば可能な限り近くに駐車して運転を控えるのがおすすめ。

よく夏場の夕立で前が見えなくなるくらい激しい雨が降ることがありますが、一般に夕立やゲリラ豪雨と呼ばれる雨は30分から1時間程度でやむことがほとんどです。それが「線状降水帯」の場合、2~3時間にわたって同じ場所で降り続きます。

道路があっという間に冠水してしまったり、用水路から水があふれてしまったりなど、ふつうに外を歩くのが危険になるレベル。外を歩くのも車を運転するのもできれば避けたい状況です。

「線状降水帯」の発生を知る方法は?

「線状降水帯」が発生したかどうかは、2021年からテレビやネットの速報が出るようになっているほか、スマホにお天気アプリを入れている場合は、たいていのアプリではプッシュ通知が来てアラートが鳴る仕様になっています。

気象庁から実際に出ているお知らせは「顕著な大雨に関する気象情報」というむずかしい名前なのですが、一般の人にはこれでは通じないので、テレビなどの報道では「線状降水帯が発生」とわかりやすく伝えられています。

さらに2022年からは、「線状降水帯」が発生しそうだという予測をだいたい半日前に知らせてくれる情報も出るようになり(これもテレビなどのニュースで報じられます)、豪雨への備えがやりやすくなりました。

「発生しそう」なだけで危険!

「線状降水帯」が発生しそうだという予測情報は、もちろんあくまで予測なので当たるときと当たらないときがあります。ところが、「線状降水帯」というのは「発生しそう」なだけで十分危険なのです。

というのも、「線状降水帯」が発生するためには、大気の状態が非常に不安定であることが必要。「大気の状態が不安定」というのは、よくゲリラ豪雨が起きそうなときにニュースや天気予報で出てくるキーワードです。

つまり「非常に不安定」ということは、ゲリラ豪雨が起きそうなときよりも、さらに状況が悪いということ。

たとえ結果的に「線状降水帯」が発生しなかったとしても、通常のゲリラ豪雨よりはひどい雨が降ることを想定して行動する必要があります。

「線状降水帯」に関するさまざまな情報はここ1~2年で急にテレビやネットで報じられるようになって正直とまどう人もいるとは思いますが、せっかく便利な情報が手に入るようになったので、「線状降水帯」というワードを見たり聞いたりしたときは、「ちょっと買い物行くのやめておこうかな」とか「子どもの送り迎えは時間に余裕を見ておこうかな」など、少しずつ活用してみてください。

■執筆/植松愛実さん

気象予報士と出張料理人の両面で活動中。気象・防災に関するヒントのほか、野菜ソムリエ・食育インストラクターとしておいしい食材のおいしい食べ方を発信中。インスタグラムは@megumi_kitchen_and_atelier。

編集/サンキュ!編集部

次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、長さ50~300km程度、幅20~50km程度の線状に伸びる強い降水域