精神科医はライフワークであり、障害のある人が肩身の狭い思いをしない、そんな成熟した社会をつくりたいというあさかホスピタルグループ理事長・院長の佐久間啓さん。美術館など、広がる地域との共生活動についても教えてもらいました。

●プロフィール

あさかホスピタルグループ 理事長・院長 佐久間 啓さん

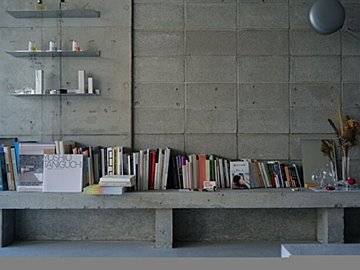

1956年生まれ。医学部を卒業し米国で公衆衛生を学んだ後、父の経営していた医療法人あさかホスピタルを継ぐ。背景にある壁画は患者や職員ら100人を超える方々とアーティスト淺井裕介氏とともに制作したもの。

<教えてくれた人>: あさかホスピタルグループ 理事長・院長 佐久間 啓

1956年生まれ。医学部を卒業し米国で公衆衛生を学んだ後、父の経営していた医療法人あさかホスピタルを継ぐ。背...

- 病院に通う障害のある人を複雑な気持ちで見ていたことも

- 個性を知ってサポートできるのは文化の成熟度が高いから

- 医療だけでは終わらない地域で自分らしく暮らすために

- はじまりの美術館スペース 館長岡部さんセレクト「これもアート!」

病院に通う障害のある人を複雑な気持ちで見ていたことも

あさかホスピタルは約60年前、佐久間さんの父である先代が「障害があっても、自分らしく生きられる場所を持てるように」という思いで立ち上げた医療法人からスタートしています。その時代は、障害がある人は表に出さず家の中だけで匿うことも一般的でした。

医師である父が、重度の知的障害のあるお子さんに頬ずりをする姿が、幼い頃の記憶として強く残っているという佐久間さん。高校から東京に進学し医師を目指すも、病院を継ぐのは大変そうだという思いがありました。

個性を知ってサポートできるのは文化の成熟度が高いから

精神科医はライフワークだと覚悟を決めてからは、海外の医療現場を精力的に見て歩きました。

「社会の文化度は障害のあるなしにかかわらず、お互いの理解や配慮ができるかということ」。そう実感し、医療に止まらない地域に根ざした活動に力を入れてきました。

「ここ10年くらいで、障害や発達特性への認知は広がってきたけれど、どこまで一人一人を理解し配慮できるかは、法律はできても実態はなかなか進まないところなんですよね」。

25年前には、病院改革のためイタリアの医療ワークショップに参加。そこでまた新たな気付きを得ます。

「イタリアでは早い段階から法の整備がされていて、地域で患者を診ようという考え方のもと、公的な支援も整っていました。日本は地域に受け皿ができる前に行政から補助金がおりるだけ。だから自分たちで作るしかない。それで地域の資源を立ち上げてきた感じです」。

まだ日本ではなじみの薄い考え方を掲げてグループを経営していくのは、簡単ではなかったことでしょう。関わる職員たちの気持ちをひとつにまとめるためにも、イタリアで学んだことが助けてくれたと振り返ります。

最近ではアートやスポーツなどの方面からも障がい者支援の動きが活発となり、それぞれの分野でエネルギーを持つ人が出てきて、理解が広がっている感じがあるそう。

「言葉で自分を表現することが難しい人たちにとって、スポーツやアートは彼らの個性を理解する糸口になり得ます」。

医療だけでは終わらない地域で自分らしく暮らすために

重度の知的障害がある方が、日中どうやってストレスなく時間を過ごすか、何か自己表現のできるものづくりをと始めたプログラムから、unico(ウーニコ)が誕生しました。作品には独特の感性にハッとするようなものが多くあり、展示・販売などができるようプロジェクトとしたのです。

「アート活動は注目され、日本財団から美術館の提案をいただいて、『はじまりの美術館』を開設しました。アートに触れることをきっかけに、地域の人の理解が深まることもあるでしょうし、価値のあるものを創作して対価を得ることで、自己肯定感の向上や自立につながることもあると考えています」。

美術館のほか、パン工房や農場まで、地域との共生活動は広がっています。「障害のあるなしにかかわらず交流し、共に生きる社会。誰もが胸を張って幸せに生きることのできる地域づくりをこれからも目指していきたいです」。

はじまりの美術館スペース 館長岡部さんセレクト「これもアート!」

もともとは支援員として利用者の創作活動をサポートしていた岡部兼芳さん。作品を見て強烈な魅力を感じたそう。障害のある方と支援するスタッフやご家族との日々のやりとりから生まれたものが、視点を変えたらアートだったというユニークなものも。展示作品たちは新たな物の見方を教えてくれます。

●じゃらじゃらするもの

手指の感覚が敏感で、常に指先で物を触っていたい利用者のために支援員が作った道具たち。好みに合うものを探して、ビー玉やペットボトルの蓋など様々な素材が使われています。

●書き続けたもの

自分の名前を書く練習として始めたのがきっかけ。規則性があり、音符のようにも、芋虫がうねっているようにも見える。この作家、伊藤峰尾さんの作品は海外でも人気なのだそう。

●噛み続けたもの

福島県主催の公募展で県知事賞にも選ばれた『ぼくの365日』。10歳の男の子が毎日噛み続けて、丸まっていくストローを、母親が集めて作品に。バスケットは祖母の手作り。

参照:『サンキュ!』2025年3月号「あしたを変えるひと」より。掲載している情報は2025年1月現在のものです。撮影/清永洋 取材・文/西田有紀 編集/サンキュ!編集部