クルーズ船乗組員時代の狭小船室生活を経て、シンプルな暮らしを実践中のサンキュ!STYLEライターのKota(コタ)です。

子どもの年齢に合わせた工夫が必要だったり、見た目のスッキリ感と使いやすさのバランスを取ったり…、収納にはさまざまな課題がつきもの。

今回は、わが家が収納に困っていたモノ3選とその解決策をご紹介します。

1. 子どものタブレット&周辺機器

子どもがメインで使うモノの収納を考えるときは、片づけが得意でない小3の次女に合わせて、使う場所の近くに置くこと・簡単に戻せることがマスト。

以前はタブレットを使う場所が日によって変わっていたため、収納場所を決めてもなかなか定着しませんでした。それが最近ソファを購入したのをきっかけに、自然とソファがタブレットを使うときの定位置に。

そこで早速、ソファ横にタブレット収納を設けました。活用したのは、自宅に余っていたカゴ(横37×縦25×マチ14cm)。タブレットが横にすっぽり収まる高さと、中で倒れない絶妙な幅で出し入れしやすく、子どもたちが自主的に片づける頻度がアップ。近くにコンセントの差し込み口があり、カゴに入れたまま充電できるのもポイントです。タブレットのメカっぽさを、天然素材が和らげてくれるのも◎

さらに、散らかりを防ぐためには、充電器やタッチペン、ワイヤレスイヤホンなどの周辺機器も近くに収納するのがベスト。これらはまとめてIKEAの人気アイテム「KRALLIG(クラッリグ)」に入れて、タブレットが入ったカゴの隣に置いています。

ふだんは持ち手を内側に折り込んで、中身を取り出しやすく。よりスッキリ見せたいときは、持ち手を出せば中身を隠せる便利な2WAY仕様。これのおかげで、子どもたちの「充電器どこー?」が激減しましたよ。

2. 図書館から借りた本

図書館や学校の図書室で借りた本が常に何冊もあるわが家。自宅の本と混ざらないように、いろいろな方法を試してきましたが、今の最適解はトートバッグ収納です。

使っているのは、子どもが貸出カードをつくったときに図書館でもらったキャンバストート。市販品では、無印良品の「帆布 横型 トートバッグ(縦31×横46×マチ14cm)」(1,490円)がよく似たサイズ感です。このトートをリビングの絵本棚の横に置いて、図書館・図書室本の収納に。

トートバッグ収納のメリットのひとつは、そのまま図書館に持って行けること。入れ替え不要なので、返却忘れの心配がなく安心です。また、10冊以上余裕で入るサイズですが、使わない時はたためて場所を取らないのも◎。絵本がすっぽり収まるため、カラフルな装丁が目立たず、リビングになじむのもうれしいポイントです。

3. ボトル洗いブラシ

娘2人は毎日水筒が必須。食洗機NGなので手洗いしていますが、使った後の濡れたボトルブラシは置き場所に困る筆頭アイテムでした。

つり下げて乾かすのがベストだけれど、柄が長くて存在感のあるブラシが常にキッチンにかかっているのは、あまり好みではありません…。

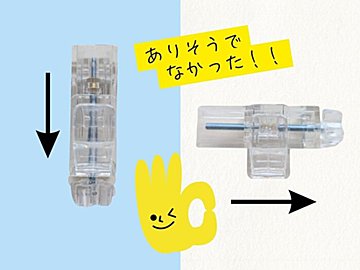

そこで、ボトルブラシを使う夜〜翌朝の間だけ稼働するフックを取りつけることに。採用したのは自宅に眠っていた、縦向きでも横向きでも使えるマグネットフック。わが家のものは別商品ですが、ダイソーの「ネオジム磁石フック」(110円)も同じように使えます。

これをレンジフードの端につけて、しっかり水を切ったボトルブラシを引っかけ収納。翌朝にはすっかり乾いているので、シンク下の引き出しに戻すという流れ。こうすれば調理中に邪魔になることなく、日中はスッキリした見た目をキープできます。

さいごに

わが家が収納に困っていたモノ3選とその解決策をご紹介しました。意識しているのは、初めから完成形を目指さず、まずは手元にあるアイテムを使ってとりあえずやってみること。そこから実際に使いながら微調整を重ねていけば、より暮らしにフィットした収納法へと進化していくはずです。

「前より見た目がスッキリした!」「家族が片づけてくれる率が上がった!」など、小さなプラスの変化をモチベーションに、気になる場所の見直しを進めていきたいですね。

◆この記事を書いたのは・・・Kota(コタ)

小3と小6の姉妹の母。元クルーズ船乗組員で、狭小船室生活+約4ヶ月の乗船勤務時の荷物は、60Lスーツケース1つぶん。

厳選したもので暮らした当時の経験と、10年以上の完全ワンオペ生活から、「ワンオペでも無理なくまわせるシンプルライフ」をモットーに、暮らしをちょっと良くするための試行錯誤を発信しています。