料理のレシピを見ていると、にんじんやナスなどを「乱切りにする」と書いてあることがありますよね。「乱」という字が入っていて乱雑なイメージがあるので、なんとなく色んな大きさや形に切っておけばいいのかな?と思いきや、そうではありません。

今回は野菜ソムリエの植松愛実が、じつは間違った方法をしている人が多い正しい「乱切り」の方法と、意外と「乱切り」にするとおいしい野菜もあわせてご紹介します。

そもそも何のために「乱切り」にするの?

「乱切り」とは、食材をまわしながら切ることで断面がさまざまな方向に変わるようにし、不規則な形に切る方法のことをいいます。こうやって切ることで、食材の表面積が大きくなるというのが大事なポイントです。

表面積が大きくなると、煮たり炒めたりしたときに食材に熱が入りやすくなり、煮込み料理では味がしみやすくなったり、炒め料理では火が早くとおったりします。たしかに、カレーや肉じゃがなど、煮込む系のレシピで「乱切り」をよく目にしますよね。

ちなみに、いくら「乱」とはいえ、不規則になるのは断面の向きや食材の形だけで、食材の大きさはそろえる必要があります。なんとなくいろんな大きさに切っているだけでは、本来の「乱切り」ではない、ということですね。

正しい「乱切り」をできるだけ楽に!

「乱切り」の正しい意味はわかっても、いろんな方向に切りながら大きさをそろえるなんて、実際難しいのでは…?と思う人もいると思います。できるだけ楽に切るコツは、「断面を半分に」するよう切っていくことです。

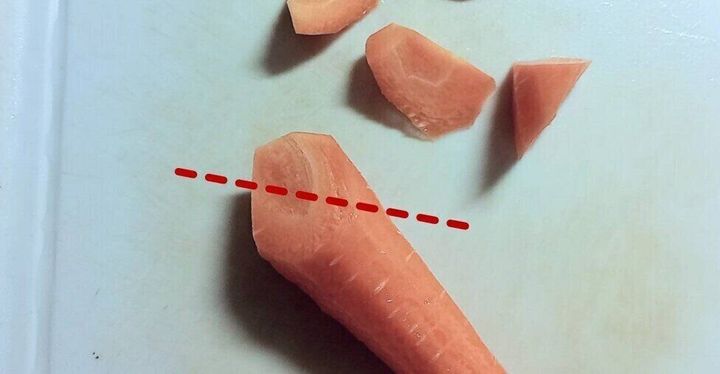

野菜を乱切りにする際、最初に斜めに切れ目を入れると思いますが、次に入れる切れ目は最初にできた断面を半分に切るイメージで切ります。そしてまた新たにできた断面を半分に、半分に…という具合に、つねに断面に注目して切っていくと、大きさがそろいやすくなります。

なお、にんじんのように途中で太さがかなり変わる野菜の場合は、さきに太い部分と細い部分を切り分けておいて、細い部分はそのまま、太い部分は縦半分に切ってから乱切りを始めると、全体の大きさがそろいます。

「乱切り」してみると意外とおいしくなる!?

「乱切り」することが多い野菜といえば、にんじんやナス、きゅうりなどですが、それ以外の野菜も「乱切り」にしてみると、意外とおいしくなることがあります。

たとえば、ズッキーニはふだん輪切りにすることが圧倒的に多いと思いますが、乱切りにして炒めたり、あるいは唐揚げのように衣をつけて揚げ焼きにしてみると、いつもと違う食感に。初めてやってみると、野菜は切りかたでこんなに味わいが変わるんだ!と驚かれるかもしれません。

また、少しコツは要りますがピーマンも乱切りにできます。ピーマンのおしり側(ヘタと反対側)から斜めに切って、くるくる回しながら乱切りにしていくと、うまく種を避けて切れます。炒め物のときに火のとおりが早いので、加熱時間が短く済んでおすすめです。

正しい「乱切り」で野菜をおいしく食べよう

ふだんレシピで何気なく見ていて、とくに気にしたことがなかったような野菜の切りかたも、正しい方法でやってみると今までよりおいしくできたり、あるいは楽に加熱できたりすることがあります。ぜひ今回ご紹介したコツを参考にして、正しい「乱切り」でいつもの料理をワンランクアップさせてくださいね!

■執筆/植松愛実

本業の気象予報士と副業の料理人、2足のわらじを履く主婦。誰かに教えたくなるお天気の豆知識や災害に備えるコツ、「食」に関する情報を中心に発信中。

編集/サンキュ!編集部