パートやアルバイトで外に出ることもなく、自分のペースでお小遣いを稼ぐことができるクラウドソーシング。子育て中の主婦にとってありがたい業務形態ですから、利用している人も多いのではないでしょうか? お小遣い感覚のつもりでも、得た金額によっては確定申告をしなければならなくなります。税理士の角田圭子さんに詳しく聞いてみました。

いくら稼いだら確定申告をしなければならない?

会社員が副業としてクラウドソーシングをしている場合、クラウドソーシングでの1年間の所得が20万円超になったら確定申告をする必要があります。

会社務めやパートもしていない主婦の場合は、1年間のクラウドソーシングでの所得が38万円超になったら確定申告をすることになります。これは、38万円の基礎控除があるためで、所得が38万円以下だと所得税はかからないからです。

収入と所得は違う

ここで気をつけたいのが、収入と所得の違いです。

収入とはクライアントからの報酬の額、この収入から必要経費を引いたものが所得となります。

例えば、会社員の副業の場合でいうと、

「収入30万円」−「必要経費15万円」=「所得15万円」だと、収入は20万円を超えていても所得が15万円なので、確定申告をする必要はないのです。

前述のような主婦の場合も、

「収入50万円」−「必要経費20万円」=「所得30万円」だと、収入は38万円を超えていても所得が30万円なので、確定申告をする必要はないということになります。

クラウドソーシングの必要経費には何がある?

クラウドソーシングで仕事をしている場合、どのようなものが必要経費として計上できるのでしょうか? インターネット通信の一部使用料や、パソコンを購入した際の代金、プリンターのインク代やプリント用紙、コンビニなどでプリントする場合はそのプリント代などが経費として認められます。

また、外で打ち合わせなどをした場合は、打ち合わせ場所まで行く交通費。カフェなどで打ち合わせをして、クライアントの分も払った場合はお茶代や食事代も経費になります。その際の領収書やレシートは必ず取っておくこと。

電車等の交通費の領収書は必要ありません。日付とどこからどこまでかと、金額を自分でメモしておきましょう。

内職や特定の会社などから委託されて継続して仕事をしている場合は、家内労働者の必要経費特例として、必要経費が65万円以下でも65万円までは必要経費として認められます。

支払調書とは?

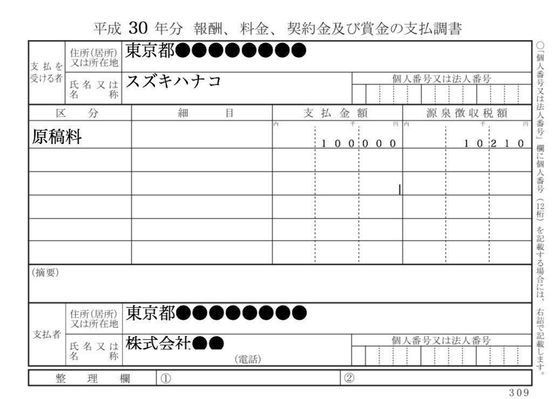

会社員の副業で所得が20万円超、主婦の所得が38万円超になると、確定申告をします。その際に必要になってくるのが、「支払調書」というものです。これには、クライアントがあなたに支払った支払金額と源泉徴収額が記載されています。

源泉徴収とは、クライアントが仕事の報酬を支払う際、あらかじめ所得税を差し引くことです。確定申告をすることで、この源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。

年が明けたころから、各クライアントがこの支払調書を発行して送りはじめます。クライアントが送ってくれない場合は、毎回の明細書などがあればそれでも大丈夫です。

大手のクラウドソーシングでは、支払調書をサイト上で発行できるシステムもあるようです。

副業の各クライアントからの支払調書と、本来勤務している会社からもらう年末調整済みの源泉徴収票とを併せて確定申告をすることになります。

主婦のかたも、各 クライアントからの支払調書をまとめて確定申告をします。

青色申告、白色申告のどちらがいいの?

会社員の副業や主婦のお小遣い稼ぎくらいの額なら、確定申告が簡単な白色申告で十分だと思います。もし、収入と所得が高くなってきたら、青色申告をおすすめします。

帳簿をつけるのは面倒ですが、青色申告には、65万円の「青色申告特別控除」があります(簡易簿記の場合は10万円の控除となります)。そのほか、赤字分を翌年以後3年にわたって繰り越して各年分の所得金額と差し引いて計算できるなど、いろいろメリットがあります。

副業分を確定申告すると住民税が増えることも

会社員は、確定申告をすることで副業をしていることが会社に知られるケースがあります。

それは、住民税の金額から判明します。住民税は、各市区町村に会社から提出される給与支払報告書と、所得税の確定申告書が住民税申告書を兼ねていることにより確定されるものです。

住民税は会社側が給料から天引きして支払うことが義務づけられています。つまり、副業分を確定申告すると、会社からもらう1年分の所得と副業での所得分が合算され、その金額に対して住民税が決定します。そのため、副業の収入によって住民税が増えることになります。

住民税は自分で納付することができる

副業の収入による住民税は、自分で納付することができます。所得が20万円を超えているのに確定申告をしないというのはNGです。納税の義務がありますから、必ず申告してください。

確定申告をする際に、確定申告の用紙にある住民税の欄に「給与から差引き」「自分で納付」のどちらかに○をつけるようになっているので、「自分で納付」のところに○をつければOK(ただし、副業が給与扱いの場合は、自分で納付は選択できません)。

会社に頼らず自分で納付を選ぶと、給料から天引きされないので、市区町村から郵送される住民税の納付通知書により、自分で銀行の窓口など指定の方法で住民税を納めることになります。

夫の配偶者控除からはずれないようにするには?

夫の収入から配偶者控除されている主婦は、うっかり収入・所得が高くならないようにしなければなりません。

年収を103万円以下に抑える

まず、所得税も引かれたくない場合は、所得を38万円以下に抑えることです。年収としては103万円以下に抑えることになります。この場合は、確定申告をする必要もありません。

年収を130万円未満に抑える

もう少し稼ぎたい場合は、収入を130万円以上にならないようにすること。妻の収入が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養からはずれてしまい、自分で国民健康保険や国民年金を支払う必要が出てきます。

※ただし、週30時間以上勤務している場合は社会保険への加入義務が生じます。

または、週20時間以上勤務、従業員501人以上の会社、賃金が月額8万8000円以上、勤務期間1年以上の見込みのすべてを満たしている場合は、年収130万円未満でも社会保険への加入義務が生じます。

年収を150万円以下に抑える

もう少し働きたいという場合は、収入が150万円超にならないようにします。というのは、夫の給料から控除される配偶者特別控除の38万円(夫の給与収入1120万円以下の場合)は、ここまでなら全額控除されるからです。

年収201万6000円以上になると……

妻の収入が150万円超になると、この配偶者特別控除(※1)の38万円が段階的に少なくなり(※2)、妻の収入が201万6000円以上になると配偶者特別控除は0円になってしまいます。

※1

夫の給与収入1220万円以下(=所得金額1000万円以下)かつ、妻の所得が123万円以下(給与収入の場合は、201万6000円未満。他の収入の場合は、収入金額-経費≦123万円)の場合に配偶者特別控除が受けられます。

※2

妻の収入が150万円超になると、配偶者特別控除額は妻の収入に合わせて細かく区分がされています。かつ夫の収入の区分により配偶者特別控除額が異なります。 なお具体的な控除額については、妻と夫の収入の組み合わせによっても変動するため、ここでは省略します。

①夫の給与収入1120万円以下(=所得金額900万円以下)

②夫の給与収入1120万円超 1170万円以下(=所得金額950万円以下)

③夫の給与収入1170万円超 1220万円以下(=所得金額1000万円以下)