「ちゃんとしまってるのに、なんとなくゴチャついて見える…」

その原因、実は「分類」ができていないせいかもしれません。

見た目を整えようと収納に詰め込んでも、モノの分け方に一貫性がなければ、すぐにリバウンドしてしまいます。

本記事では、整理収納アドバイザーであるライター持田友里恵が “誰でも迷わず片付けられる”収納をつくるためのシンプルな分類ルールを、やりがちなNG例とともにご紹介します。

NG1:違うカテゴリのモノを一緒に収納している

「書類」と「文房具」、「衛生用品」と「医薬品」など、使う目的や性質が異なるモノが同じ収納スペースに入っていませんか?

パッと見はスッキリしていても、使うときに探しにくく、戻すのも面倒になります。

改善のための分類ルール:まずは「目的」で分ける

どこで・誰が・何のために使うかを基準に、「シーンごと」に分類しましょう。

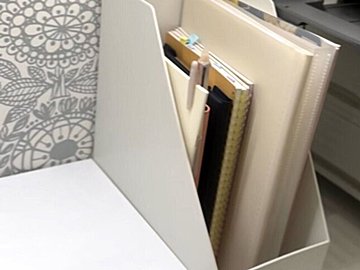

たとえばリビングなら、「文具セット」「電池・コード類」「書類関係」といったように、使う場面ごとに分けると迷いません!

NG2:「とりあえず箱」が家のあちこちにある

分類しないまま「とりあえずまとめた箱」や「なんでも入れの引き出し」が増えていくと、中身が混在して収納迷子に。

何が入っているかわからず、結局すべてを出して探すはめに…。

●改善のための分類ルール:入れる前に“ひと分け”する

箱に入れる前に「これは何グループか?」と一度考えるだけでOK。

用途や形が似ているモノ、同じタイミングで使うモノは同じ仲間に。ざっくりでも「3つ以上のカテゴリを混ぜない」意識でスッキリします。

NG3:家族の中で分け方の認識がバラバラ

自分では分類したつもりでも、家族が「この引き出しに入ってると思わなかった」と迷ってしまうことも。

ルールが共有されていないと、戻してもらえない原因になります。

●改善のための分類ルール:ラベルと説明で“伝える収納”に

子どもや家族も使う収納には、言葉やアイコンのラベルをつけて視覚的にわかるように。

「どこに何があるか」を共有するだけで、家族も自分で探せる&戻せるようになります。

収納の前に「分け方」が大事!

収納がうまくいかないと感じたら、「どんな基準で分けているか」を見直してみてください。

使う人がパッと見てわかる、迷わない収納をつくるには、分け方のルールがカギです。

シンプルな分類でも、意識するだけでぐんと片付けやすくなりますよ。

■執筆/持田友里恵

整理収納アドバイザー。片付けられない主婦から片付けのプロに!“片付け=自分を大切にすること”という信念のもと、片付けの工夫や仕組みをInstagram(@yurimochi.home)で発信中。

編集/サンキュ!編集部