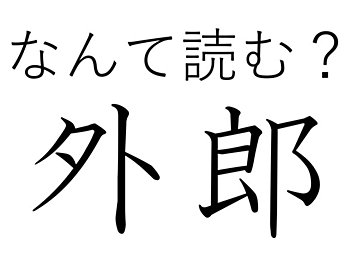

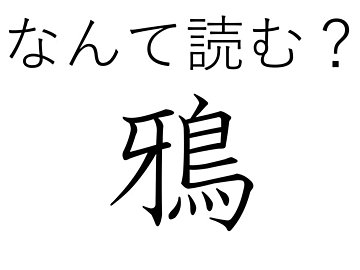

日常生活で使う機会はほとんどないけれども、知っているとちょっと自慢できる難読漢字。漢検準一級を有するサンキュ!STYLEライターのdanngoさんがチョイスした、難読漢字をご紹介します。

知っていると自慢できる!?難読漢字クイズ

こんにちは、サンキュ!STYLEライターのdanngoです。漢検準一級を持つ私、テレビの難読漢字クイズではいつも夫に答えを教えています。

「行」と「灯」で「行灯」。漢字の組み合わせ自体はとても簡単ですね。

ただ、よく使う読みかたをあてがって「こうとう」「ぎょうとう」なんて読んでもよく意味がわかりませんよね。どうやら少し違うようです。いろいろな可能性を考える必要があるようですよ。

さて、なんと読むかわかりましたか?

正解を知りたい方は、もう少しスクロールしてみてくださいね。

正解は……

正解は「あんどん」でした!

「いやいや、『灯』の読みはまだわかるけど『行』はどうやっても『あん』にはならないでしょう?」という声が聞こえてきそうですね。

じつは、「行」という字の音読みには「コウ」や「ギョウ」だけでなく「アン」というものがあるのです。その証拠に、「全国を行脚する」といったときに使う「行脚」は「あんぎゃ」と読みますよ。

行灯は江戸時代に普及した照明器具。もともとは持ち歩くことができる照明だったため「行」の字が使われました。「行灯」は「あんどう」と読むことも可能ですが、現在では「あんどん」と読むのが一般的です。

風よけのため木のわくに紙をはった小さな囲いの中に油を入れた皿を置き、芯に火をつけて明かりにしました。紙は光を通すためまわりがぼんやり明るくなりますが、実際にやってみるとけっこう暗いようです。それでも当時の人にとっては貴重な明かりだったのですね。

今でも旅館などで見る行灯は、安全のため火ではなく電灯が入ったものが普通です。電灯なら囲いがなくても平気なのですが、紙を通したやわらかい光は落ち着く空間づくりに欠かせないのでしょうね。

というわけで、難読漢字クイズでした。ぜひご家族やお友達に「知っている?」と聞いて自慢してみてくださいね。

◆記事を書いたのは・・・danngo

国語科教員免許と漢検準一級を持つ、アラフォーの専業主婦。二児の母で、子育て関連の記事を書くのが得意です。本を読むのが大好きですが、一度読み始めると家事がおろそかになってしまうのが悩み。子どもの遊び相手をすると本気になりすぎて怒られ、家事は手抜きになる一方です。甘いもの、日本の古いものをこよなく愛しています。