「なんで私ばっかり片付けているの?」

そう感じたこと、ありませんか?

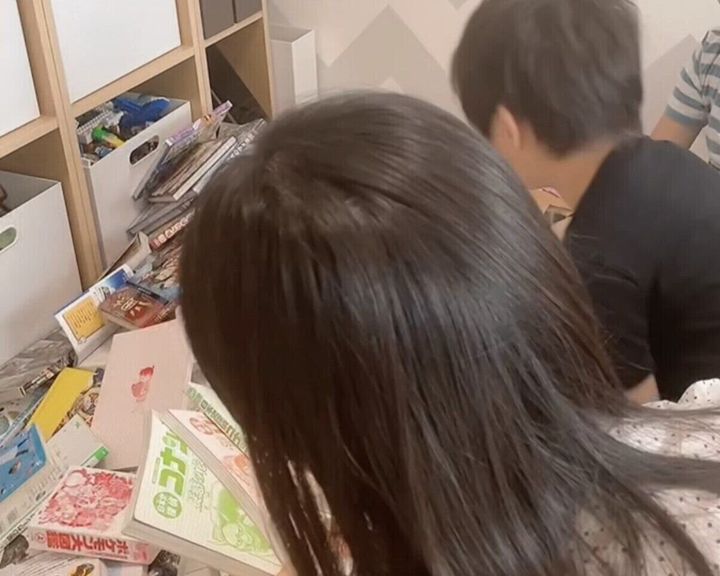

家の中を整えたいと思っても、散らかすのは家族みんな。なのに片付けるのはいつも自分…。この“片付け役が偏っている状態”に、モヤモヤを抱えている人は多いはずです。

そんな状況を変えるカギは、家族が自然と動きたくなる仕組みづくり。

整理収納アドバイザーとして、私自身も「どうすれば家族も片付けに参加できるのか?」を何度も試行錯誤してきました。

今回は、実際に効果があった5つの工夫を持田友里恵がご紹介します。

1.「片付け=1人でやるもの」という思い込みを手放そう

まず大切なのは、「片付けは自分の役割」という思い込みを手放すこと。

家族のために頑張りすぎてしまう人ほど、無意識に“自分がやる前提”になっていることがあります。

でも本来、片付けは暮らしを共にする人みんなのもの。

「家族の誰かが一緒にやってくれたら助かるな」と、まずは意識から変えてみましょう。

2.家族が動きやすくなる“見える仕組み”をつくる

「戻し方が分からないから手を出せない」…そんなケースも多いんです。

ラベリングや“モノの住所マップ”で視覚的に分かる工夫をすると、家族も自然と戻しやすくなります。

たとえば、おもちゃ箱に「くるま」「ブロック」と書いてあるだけで、子どもも迷わず片付けられますよね。

大人でも、定位置がハッキリすれば「どこに置けばいいの?」というストレスが減り、行動しやすくなります。

3. 「お願い」より「共有」が効く!声かけのコツ

「ちゃんと片付けてよ!」と一方的に言ってしまうと、相手は責められたように感じてしまいます。

それよりも「どうしたら片付けやすいかな?」と一緒に考えるスタンスが効果的。

子どもには「どこに置いたら分かりやすい?」と聞いて、場所を一緒に決める。

パートナーには「今、どこが気になっている?」と会話をすることで、片付けの視点を共有できます。

4.役割分担より“巻き込み力”を意識する

「玄関はあなた、リビングは私」など役割を決めるよりも、一緒にやる空気をつくることがポイント。

たとえば、リビングで「5分だけ片付けタイムしよっか!」と声をかけて、みんなで一緒に取り組む。

“担当”を決めずとも、気づいた人が動ける文化が根づくと、自然と協力体制が生まれていきます。

5. 「できたこと」に目を向けて、家族の自信を育てよう

家族が片付けてくれたとき、完璧じゃなくても「ありがとう」「助かった!」と声をかけましょう。

人は“できたこと”を認めてもらえると、「またやろう」と思えるもの。

子どもがちょっとでも手伝ってくれたら、大げさなくらい褒めてOK。

そうすることで、片付け参加が習慣化し、家族の中に「片付けるのは当たり前」という意識が芽生えていきます。

「片付け=私だけの仕事」と抱え込まなくてもいいんです。

小さな仕組みや声かけの工夫で、家族はちゃんと変わっていきます。

自分だけが頑張る片付けから卒業して、みんなで心地よく暮らせる家をつくっていきましょう。

■執筆/持田友里恵

整理収納アドバイザー。片付けられない主婦から片付けのプロに!“片付け=自分を大切にすること”という信念のもと、片付けの工夫や仕組みをInstagram(@yurimochi.home)で発信中。

編集/サンキュ!編集部